Коллекционер |

|

|

|

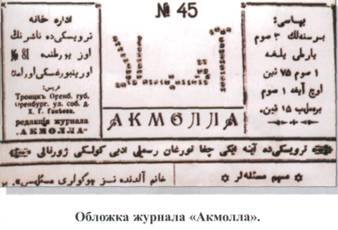

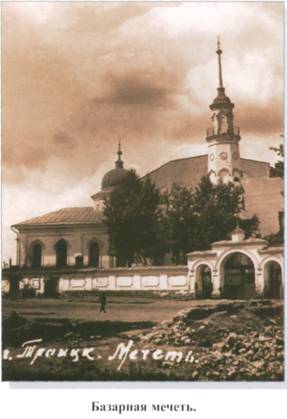

Написав этот заголовок к очередному очерку о нашем земляке, я призадумалась — он не выражает сути увлечений, того объёма знаний, которыми поражал всех Мужип Вахитович Вахитов. Он был нумизматом, филокартистом, краеведом, собирал гармошки, значки страховых обществ, интересные истории о нашем городе и просто был человеком, не равнодушным к тому, что было и что будет. Говорил при этом, что нельзя убивать время, надо уметь им распорядиться с пользой для себя. Но получалось, что все его увлечения полезными были и для других. Как-то он приобрёл альбом с фотографиями мечетей, в том числе и одной троицкой. Альбом был снабжён рассказами о стилях построек и архитектуре культовых зданий мусульман. Но этот альбом его обладателю был интересен тем, что за каждым снимком стояла интересная история, разгаданная, или, наоборот, неразгаданная судьба. В его альбоме по истории города было много уникальных предметов, таких, как один из номеров журнала «Акмолла», отпечатанный в 1912 году в типографии «Энергия»; фотоснимок, на котором двое пожимают друг другу руки, а вокруг люди в шинелях и будённовках. Кто эти люди? Ключом к разгадке служит плакат: «Трактор колхозу от красных ветеранов». Снимок сделан возле здания, когда-то принадлежавшего купцу Башкирову, у которого, кстати, появился один из первых в городе автомобилей на дубовых колёсах. За всем этим — дух ушедшей эпохи, которую хотел узнать и сохранить страстный коллекционер М.В. Вахитов.

Становится директором педучилища, преподаёт историю в школах города. Он обладатель многих званий и наград, а краеведение, исследовательская работа — это от любви к родному краю, к Отечеству. Огромное количество разных исследований посвящено им Троицку, его домам и улицам: Оренбургской, ровеснице города, где располагались особняки крупных купцов Осипо-ва, Яушевых, Бакирова; Колбинскому переулку, переименованному в честь убитой Ираиды Се-ливановской; улицам им. С. М. Цвиллинга, И. В. Кочинского и другим. Он увлекается коллек ционированием марок, открыток, значков. Ему далось собрать около 700 открыток с видами старого Троицка. Они, по его мнению, служили отличным иллюстрационным материалом на уроках истории, сыграли определённую роль при ремонте городской гостиницы, а в 1980 году ими воспользовались городские и областные архитекторы при сборе материалов для разработки проекта центра города.

Мужип Вахитович встретился с мамой Лиды через много лет и узнал, что Лида стала фельдшером, уехала с мужем в Тбилиси, родила двоих детей. Прочитав статью в газете, она написала в Троицк письмо: «... после публикации поняла, что надо вспоминать и рассказывать о тех суровых днях, чтобы наши дети и внуки не узнали тягот военного времени»... Особое место в жизни Вахитова было отведено творчеству Мусы Джалиля, Габдуллы Тукая, Ма-жита Гафури, Чингиза Ахмарова. Он становится инициатором литературных чтений, участником краеведческих конференций, праздников улиц, носящих имена этих великих людей, изучает их биографии и с этим материалом идёт на уроки истории, выступает в газете. О творчестве Габдуллы Тукая он пишет: «Тукай прошел короткую, но полную творческого огня жизнь. С 1905 года, когда в печати появились его первые произведения, по 1913 год, когда жестокий туберкулёз свёл его в могилу, им написано десять тысяч стихотворных строк. Тукай был нежным лириком, возбуждающим в сердцах людей самые тонкие чувства. Он, отдавая дань уважения гениальным русским художникам слова, говорил: «Если Пушкин и Лермонтов — солнце, то я — луна, берущая свет от них».Благодарные потомки у театра оперы и балета в Казани поставили два памятника: Пушкину и Тукаю. М. В. Вахитов, побывавший там, говорил, что это символ дружбы двух народов: русского и татарского. А ещё он познакомился в 90-х годах с Ахметгалеем Рахматуллиным, сопровождавшим Тукая после его лечения в Троицке. И все эти события связались в единое целое в краеведческом поиске неутомимого Вахитова. Он же, как об исторически значимом факте, рассказывает о годах творческой жизни Мифтахетди-на Камалетдиновича Камалетдинова, впоследствии за историю помыслов и правдивость прозванного Акмуллой, то есть честным, правдивым учителем. Это был поэт, который сблизил народы, культуру и языки всего тюркоязычного населения России. Он учительствовал в школе, писал книги, мастерил вещи, необходимые в быту. Его стихи переписывались от руки, передавались из рук в руки от одного любителя поэзии к другому. Творчество Акмуллы обращено к исторической судьбе, к жизненным проблемам, в том числе к проблеме духовного возрождения и нравственности родного народа. Сам он знал восточную классику, увлекался трактатами древности, владел русским, арабским языками, призывая: «Башкиры мои, ученье нужно, ученье нужно, Среди нас неучей много, образованных мало...» Творческий путь поэта был нелёгким: долгие скитания по башкирским аулам и казахским кочевьям, троицкая тюрьма, куда он попал за смелую критику, и трагическая смерть — он был убит у деревни Сыростан по дороге из Троицка в Миасс. Краеведы лишь через много лет нашли его могилу на территории мусульманского кладбища Миасса — здесь была обнаружена надгробная каменная плита с высеченной на арабском языке надписью. Позже там установили памятник из белого мрамора в виде разомкнутой арки восточного стиля. Об этом поведал своим землякам М. В. Вахитов. Он к тому же ловко играл на гармони, имел коллекцию этих инструментов, был участником художественной самодеятельности с 1989 года, членом совета татаро-башкирской библиотеки. Он был очень влюблён в Троицк, его старину, интересно рассказывал и о первом деревянном доме, построенном без фундамента с пятнадцатью небольшими окнами, ставшем свидетелем прихода на Троицкую ярмарку караванов верблюдов и колонн арестантов во времена дутовщины и колчаковщины; и об огромном особняке на углу улиц Фрунзе и Красноармейской, который восхищал краеведа деревянными узорами. Любовался чугунными кружевами. Много бродил по сказочным уголкам города. Он умел разгадывать тайны прошлого, а самое главное — умел и хотел об этом рассказывать. К примеру, достоянием горожан стал такой факт: в августе 1916 года «Троицкая газета» в разделе «Квартирный вопрос» рассказала, что некий банк за здание биржевой гостиницы предлагал её владельцу Башкирову 185 тысяч рублей золотом. Но сделка не состоялась. Сама гостиница, конечно же, стала подлинным украшением города. Но интересна ещё такая деталь: часть её крыши облицована такими же листами железа, как и крыша на здании английского парламента — об этом писал журнал «Урал». На обратной стороне каждого облицовочного листа есть надпись: «Высшая награда. Золотая медаль. Всемирная парижская выставка. 1900 год». Это обнаружили рабочие во время ремонта крыши в 1980 году. Листы кровельного железа даже не были тронуты ржавчиной. Увлечения М. В. Вахитова имели цель — рассказать троичанам о неповторимости нашего города, призвать сохранить ту рукотворную красоту, которую оставили наши предки. Специалисты утверждают: «Ни одна из уцелевших церквей города не повторяет известные по России: Восток оказал влияние на всё — от формы куполов до силуэта окон. Древним Псковом веет от монастырского храма на кладбище, сказочным Буян-островом возникает над головой храм возле моста через реку Увельку... И кладбища Троицка, суровые стены погостов, древние камни с изречениями из Корана и Библии — тоже неотъемлемая часть облика Троицка, его святыня...» Всё это пытался сохранить краевед и собиратель старины Мужип Вахитов. |

Родился он в деревне Карасёво Сафакулевского района Курганской области за год до революции 1917 года. Учился в школе рабочей молодежи, учительских курсах, служил в армии. А в годы войны был некоторое время первым секретарём Сафакулевского райкома комсомола. Молодёжь района организовала работу на полях, сбор средств и продуктов в фонд помощи детям фронтовиков. Ему лично адресована телеграмма Сталина за эту работу. В Троицке он с 1946 года на комсомольской работе, позже — заведует отделом культпросветработы и отделом образования. Окончил Челябинский учительский, а затем и педагогический институты.

Родился он в деревне Карасёво Сафакулевского района Курганской области за год до революции 1917 года. Учился в школе рабочей молодежи, учительских курсах, служил в армии. А в годы войны был некоторое время первым секретарём Сафакулевского райкома комсомола. Молодёжь района организовала работу на полях, сбор средств и продуктов в фонд помощи детям фронтовиков. Ему лично адресована телеграмма Сталина за эту работу. В Троицке он с 1946 года на комсомольской работе, позже — заведует отделом культпросветработы и отделом образования. Окончил Челябинский учительский, а затем и педагогический институты. 8 апреля 1984 года в газете «Советская Россия» был опубликован материал троицкого краеведа М. Вахитова о том, как в его руки попал дневник ленинградской девочки Лиды Затенацкой, которая делала записи с 14 ноября 1941 года о жизни в блокадном городе. Подробности этой жизни потрясают и сейчас: «мама жарила отруби на касторке, от них тошнит», «я голодная как никогда», «под вечер дали 75 граммов сухарей»... Их вывезли по льду Ладожского озера, и они оказались на Урале, сначала в Степном, затем в Черноречье.

8 апреля 1984 года в газете «Советская Россия» был опубликован материал троицкого краеведа М. Вахитова о том, как в его руки попал дневник ленинградской девочки Лиды Затенацкой, которая делала записи с 14 ноября 1941 года о жизни в блокадном городе. Подробности этой жизни потрясают и сейчас: «мама жарила отруби на касторке, от них тошнит», «я голодная как никогда», «под вечер дали 75 граммов сухарей»... Их вывезли по льду Ладожского озера, и они оказались на Урале, сначала в Степном, затем в Черноречье.